- 当前位置: 网站首页 > 新闻资讯 > 学院新闻 > 正文

-

推普公益行:让语言之光照亮生活与心灵

时间:2025-08-07 19:41:22 来源: 作者: 阅读: 次为贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上“加大国家通用语言文字推广力度,促进铸牢中华民族共同体意识”的重要讲话,2025年7月28日至2025年8月6日,信阳师范大学教育科学学院“语润心乡”推普实践队15名同学深入河南省平顶山市叶县盐都街道,开展以“推普+志愿服务”“推普+心理”为主题的志愿服务活动,前后累积覆盖120名儿童以及300名中老年人群。通过语言培训、爱心公益、心理团辅、文化传承四大行动,为当地乡村地区发展注入青春力量,让规范之音回荡于田埂阡陌,让标准之字流淌于城乡街巷。

晨光暖语·善意与推普的共振

推普暖粥香,声暖新华早。7月28日至8月2日,“语润心乡”推普实践队面向贫困的中老年人群在新华区建设街道开展首场“推普+爱心服务”助力活动,将普通话推广与公益温暖深度融合。清晨5点,晨光还未穿透薄雾,我们已忙碌在爱心粥棚的后厨:清洗食材、清点器具、熬煮热粥,高效配合里满是整齐划一的温暖默契。6点整,热乎的爱心饭菜准时到达,每日称粥前实践团成员会与大家齐声朗读“推普小标语”

“爱心粥香暖身心,普通话声连你我!用清晰话语送关怀,让沟通无隔阂,让温暖更顺畅,让我们一起用普通话传递美好”

盛粥时的一句“小心烫,慢慢拿”,介绍菜品时的“今天有小米粥和咸菜,您看还需要再加些吗”,解答老人疑问时的耐心回应,都成了推普最生动的载体——没有生硬的宣讲,只有用普通话传递的关怀。当老人用略带生涩的普通话道声“谢谢”,当孩子们跟着我们学说标准发音,语言的隔阂悄然消散,温暖在清晰的交流里流转,让这场爱心施粥,既暖了胃,更连了心。

(推普实践团在爱心粥棚做公益)

(推普实践团进行普通话推广活动)

(推普实践团和爱心粥棚负责人合影)

桑榆情韵·敬老与推普的温情共鸣

“言传桑榆晚晴,推普情暖夕阳。”8月3日,我们走进叶县护理敬老院,以“推普+诈骗防范”的创新形式,为这里的老人们带来一场兼具语言温度与安全守护的特别活动。

活动现场,我们围绕“让沟通更顺畅,让防骗更清晰”的核心,设计了多个趣味互动环节。在“方言普音面对面接龙”游戏中,老人们先用地道方言说出日常短语,我们逐字转化为标准普通话带领老人们一起认读,与爷爷奶奶们一起回顾知识。在交流中我们也学习到了“估居(gū jū)”“当央(dāng yāng)”“扁食(biǎn shi)”等趣味词语。随后开展的“反诈词语我读准”小游戏,我们将“转账核实”“陌生链接”等反诈关键术语融入发音练习,让老人们在纠正平翘舌、前后鼻音的同时,用通俗的类比让发音纠正更易理解,加深对诈骗套路的警惕。

活动尾声,78岁的张爷爷握着我们的手感慨道:“以前总怕说普通话不标准让人笑话,今天跟着你们学,不仅敢说了,还知道咋防那些骗人的话,真是学到手了!”

这场活动不仅让老人们感受到普通话带来的沟通便利,更以接地气的方式织密了反诈安全网,让语言关怀与安全守护一同温暖夕阳时光。活动最后我们齐声诵读《共产党宣言》选段“高尚的人们将洒下热泪”,标准的发音激荡起满室共鸣。临别时塞进老人手中的推普暖心包,装着防诈手册与常用字卡,让普通话化作每日陪伴的晨钟暮鼓。

(实践团成员与老人用普通话交流家乡故事)

(实践团成员与敬老院工作人员合影)

(实践团成员开展普通话使用情况调研)

心语同频·普通话与心灵的成长交响

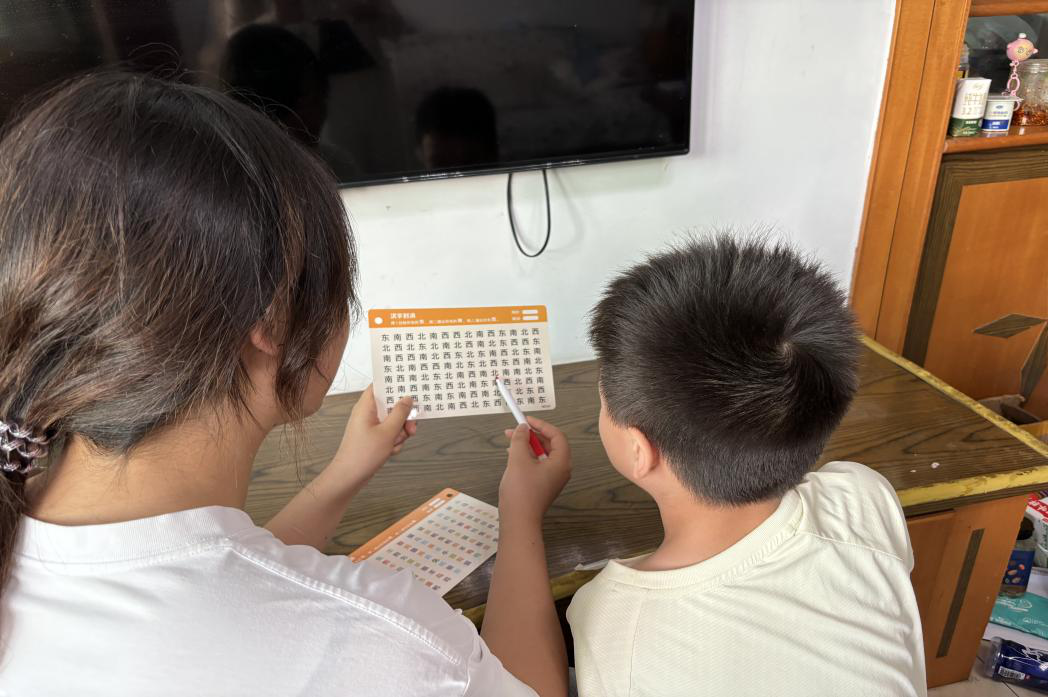

在8 月 4 日的乡村少儿活动室,阳光透过窗户洒在一张张稚嫩的脸上。推普实践团成员带着精心设计的互动环节,与孩子们开启一场 “语言 + 心理” 的成长之旅 —— 从打破隔阂的心理学游戏,到趣味十足的推普挑战,让孩子们在欢笑中敢说、会说,更在表达中收获自信。

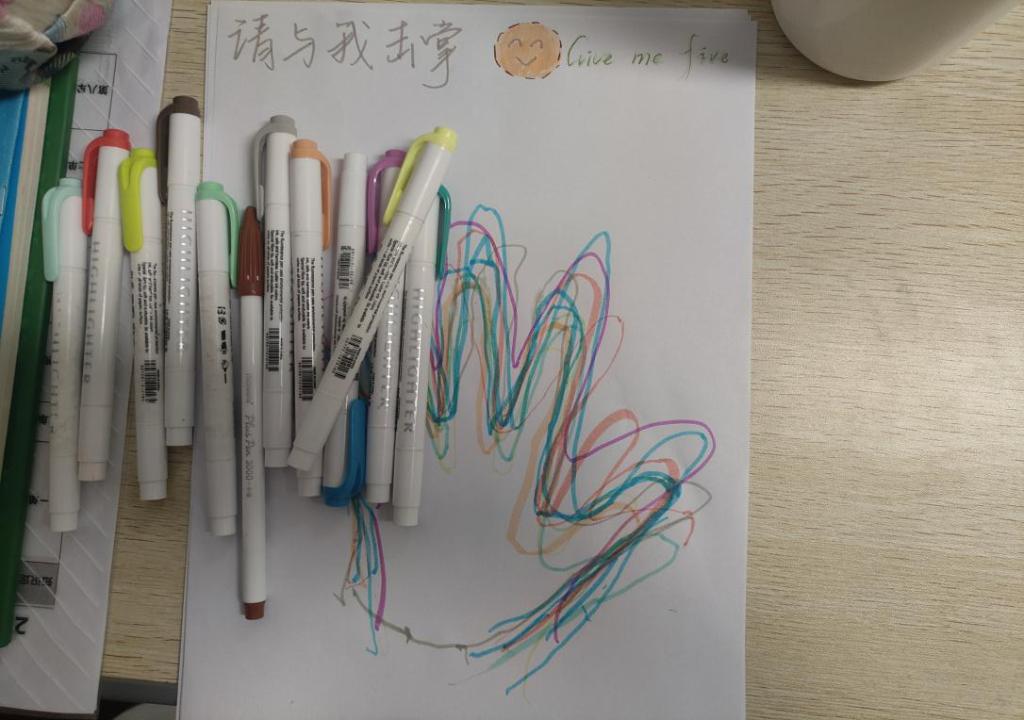

“有没有小朋友愿意和我击掌,并用普通话告诉我你的名字呀?”实践团成员王梦丹说,一个个小朋友上前用彩笔描绘自己的手的轮廓,做出了一副可爱的手印画。这个小小的突破像一颗石子,实践团成员开始分成小组,走到孩子们中间:有的和孩子玩 “击掌接龙”,一人说一个普通话词语才能击掌;有的用 “击掌奖励” 鼓励害羞的孩子 ,只要敢用普通话分享一个小秘密,就能获得额外的奖励。游戏持续了 20 分钟,活动室里的击掌声、笑声、说话声此起彼伏。孩子们从 “不敢说” 到 “试着说”,从 “小声说” 到 “大声说”,掌心的温度化作勇气,普通话则成了连接彼此的第一句问候。

另一边的“拼音寻宝大作战” 更显热闹。实践团成员提前把写有拼音和词语的卡片藏在教室的书架、窗台、桌椅角落,孩子们分成 3 组,拿着 “寻宝地图” 分头寻找。“我找到啦!” 扎马尾的小女孩举着一张写有 “白云” 的卡片跑回来,说这个 “云(yín)”应该是 “yún”,兴奋地把卡片贴在小组的 “成果墙” 上,没有生硬的教学,只有在挑战成功后的自豪与表达欲,普通话就这样自然而然地融入孩子们的分享里。

每个互动环节都藏着“以孩子为中心” 的用心。在你一言我一语中,普通话不再是 “要学习的内容”,而是探索知识、交流想法的工具,孩子们在思维碰撞中学会表达,在合作中感受到语言带来的归属感。这场 “推普 + 心理” 的公益行动,正在为他们的成长种下自信与勇敢的种子。

(实践团成员与儿童完成“字词大挑战”)

(实践团成员和活泼的孩子们开展心理小游戏,敞开心扉)

田埂新语·乡村与推普的乡土共情

8月5日,“语润心乡”推普实践队走进乡村,把普通话推广融入乡村烟火气,开展“田埂新语”系列活动,让规范语言与乡土温情在田垄间悄然相融。团队成员带着提前准备的普通话常用词手册,穿梭在爬满丝瓜藤的院墙间,叩响一户户村民的家门,把推普工作揉进唠家常的亲切交流里。

走进村民家中,与王大娘聊聊普通话,在唠家常中让村民认识到推普的重要性,同时了解村民的日常生活中普通话使用难处。田埂上的劳作间隙,也成了最热闹的推普课堂。李大叔拿着农药说明书犯愁,队员凑过去用普通话逐句念:“这款农药稀释比例是1比500,喷洒时要避开正午高温。”念完又用方言再解释一遍,还教李大叔念“稀释”“比例”这些关键词。“原来这么念!之前跟技术员打电话,俺说‘兑稀点’,人家半天没懂啥意思!”李大叔摸着后脑勺笑,跟着队员一遍遍练习。

短短几天的入户走访,我们听着村民们关于语言的小故事,也陪着他们一点点学习普通话。没有刻板的讲解,没有生硬的要求,只是在拉家常、干农活的间隙,把普通话的温暖种子播撒进村民心里。这场走进农家院的推普行动,不仅让村民们感受到了普通话的实用与便捷,更让乡土间的情感,在清晰的交流里愈发紧密。这场田埂间的推普,没有讲台,没有课本,只有唠家常、干农活时的随口教、耐心学,让普通话像山间的清风,悄悄吹进村民心里,既打通了沟通的路,更暖了乡村的情。

(实践团成员与村民在唠家常中推普)

语润心乡结硕果,推普薪火照乡途。信阳师范大学“语润心乡”推普实践队的足迹,遍布平顶山叶县的粥棚、敬老院、少儿活动室与田埂农家。从粥棚里“小心烫”的关切叮嘱,到敬老院“反诈词语”的趣味认读;从儿童活动室“拼音寻宝”的欢声笑语,到田埂间农药说明书的双语解读,推普从未是生硬宣讲,而是化作贴心陪伴——化解老人与子女的沟通隔阂,点燃孩子表达自信,解决村民生产生活的语言难题。这场推普是青春助力乡村振兴的生动注脚,让普通话成为连接城乡的纽带;是铸牢中华民族共同体意识的微观实践,用规范之音凝聚人心共识;更在乡土间播下希望的种子,让清晰沟通成为乡村发展的“无障碍通道”。

推普不止步,温情永传递。“语润心乡”的余韵,将化作持续回响的规范之音,为乡村织就沟通之桥、点亮发展之光,在民族语言共通、心灵共鸣的征程上,久久回响。